OGM, TEA e Ecopirla: quando le reti da pollaio non bastano

Un post del genere non può che iniziare con l’indignazione incondizionata per l’ennesima distruzione vandalica nottetempo di un campo sperimentale di vitigni TEA e mi adeguo. Quindi premetto: amici ricercatori, consideratevi solidarizzati, compatiti e co-indignati dal sottoscritto. Sull’idiozia di questi gesti e di chi li compie c’è poco da discutere. Sui presupposti animaleschi di attaccare una qualunque tecnologia e non -eventualmente – una sua specifica applicazione, ho già scritto ampiamente da queste parti.

Detto questo, l’idiozia di quegli ecopirla è pari solo alla ingenuità di chi ha messo a dimora quelle piantine con tanto di cerimonia pubblica e giornalisti e proteggendole con qualche rete da pollaio (quelle che si vedono nelle immagini, che dalle mie parti non terrebbero lontano neanche i cinghiali) e (a quanto si legge) con qualche telecamera atta a immortalare il folle gesto. Come se le minacce non fossero state chiare, come se il campo non fosse geolocalizzato obbligatoriamente per una legge punitiva verso la sperimentazione, come se gli ecopirla non avessero già sistematicamente e impunemente distrutto per anni tutto quello che è già stato piantato e non è di loro gradimento. A giugno scorso la comunità scientifica aveva già pianto e lanciato petizioni per la vandalizzazione di un campo sperimentale TEA di riso.

Cosa faceva pensare che stavolta sarebbe stato diverso?

Non voglio colpevolizzare le vittime, che poi siamo soprattutto noi contribuenti e futuri beneficiari di queste tecnologie, ma il debriefing dopo questi fatti dovrebbe essere un atto dovuto e una misura strategica essenziale per evitare di ripetere gli errori. La domanda pertanto è d’obbligo: quante volte ancora vogliamo rimettere a dimora piantine indifese per poi piangere e scrivere petizioni in lacrime?

Da persona abituata a ragionare strategicamente, maniaco dell’analisi SWOT, non riesco a immaginare una pianificazione in cui non si prenda in considerazione la “T” di “threats”. Non riesco a capire come in un progetto del genere non si sia prevista la possibilità, o meglio la certezza di un attacco, e la necessità di misure di prevenzione adeguate. Cosa che evidentemente non è stata fatta.

Posto che la geolocalizzazione è obbligatoria, perché non adottare misure di sicurezza più solide?

Considerata la posta in gioco di cui è giustamente investita questa tecnologia (il futuro dell’agricoltura, dell’economia e per traslato la possibilità futura di mettere del cibo sotto i denti) non sarebbe stato il caso di valutare meglio il posizionamento, le misure di sicurezza, anche solo prevedere un budget per un servizio di vigilanza, tipo quelli che controllano attività ben meno vitali come le autorimesse o i negozi? Chiedo da contribuente prima ancora che da commentatore. Chi ha rivisto, approvato e finanziato questo progetto ha valutato questi aspetti essenziali e ha dato loro il giusto peso?

Posso solo dire che se un dossier del genere fosse passato sulla mia scrivania (non succederà mai) non avrei mai approvato il funding di un progetto del genere senza un budget e misure di sicurezza adeguate, per il chiaro e prevedibile rischio di distruzione e spreco. Mi pare chiaro che questi aspetti siano stati presi alla leggera e mi spiace che siano assenti dal dibattito ex ante ed ex post di questi eventi.

In questo atteggiamento si percepisce la distanza tra una certa classe di ricercatori, il mondo reale e il senso pratico Se non sei in grado neanche di contrastare le mosse prevedibilissime di due minus sabens che saltano una rete come puoi ambire ad incidere sulla società e sul dibattito pubblico?

Se la ricerca vuole davvero incidere sulla società e il futuro deve dotarsi al suo interno anche di persone che sappiano leggere e gestire il mondo reale, di professionisti con mentalità e approccio strategico nel campo del project management e della comunicazione e non solo di brillanti scienziati, passacarte e istrioni da festival. Lo scrivo ormai da 25 anni e non mi sono stancato (un po’ si ma non ditelo in giro).

La ricerca applicata che risolve i problemi reali deve scrollarsi di dosso l’odiosa patina di superiorità morale ed intellettuale per cui “il mondo prima o poi dovrà capire e nel frattempo insistiamo” e sporcarsi le mani con le storture del mondo, perché tanto esistono ed esisteranno sempre.

Facilities di ricerca più facilmente difendibili, una più attenta valutazione di quello che succede fuori dalle mura degli atenei sono un investimento migliore di molti discorsi e piagnistei. Altrimenti si può sempre restare a fare ricerca di base in laboratorio, che va benissimo, e lasciare ad altri le applicazioni.

Amici ricercatori, siamo dalla stessa parte ma vi dò una notizia: Il mondo là fuori è vario e pieno di gente stupida, cattiva, polarizzata, violenta e pronta a sganciare il napalm sulle piantine che avete messo a dimora con tanto amore, sui vostri cellule, sui vostri modelli animali. Lo sapete benissimo perché lo hanno sempre fatto. Mentre cercate di cambiare la percezione pubblica (e anche lì avrei parecchio da dire sui risultati) provate anche a difendere materialmente il vostro perimetro. E’ brutto, avete ragione, ma è il mondo che non è simpatico.

Amici, promettetemi che con le prossime piantine proverete a dare del filo da torcere agli eco-pirla. Se non per voi, fatelo almeno per loro, che ormai saranno perfino imbarazzati a tornare vittoriosi nei loro covi pirleschi senza neanche un po’ di fatica.

Agent of Chaos: come funziona la comunicazione di Trump

Cosa c’è davvero dietro alle parole di Donald Trump?

In questo post proverò a decodificare la strategia comunicativa del presidente americano e le sue esternazioni, evitando di esprimere giudizi (per nulla positivi) sul personaggio e tenendomi alla larga dalle analisi politiche anche se ormai, come si vede, la politica la decidono le piattaforme di comunicazione. Concentriamoci dunque sugli aspetti comunicativi che possiamo sintetizzare come segue:

La dottrina comunicativa di Trump si basa essenzialmente sul caos.

Le sue dichiarazioni sono (o appaiono) estemporanee e ondivaghe, non teme di contraddirsi perché sa che il suo target di riferimento non rileva le contraddizioni logiche e così facendo crea attorno a se un turbine di confusione che disorienta allo stesso modo gli avversari e gli alleati (che nella sua logica appaiono comunque come avversari).

Trump è un prodotto dei social media, in particolare di Twitter e TikTok, e il suo stile comunicativo si è forgiato su queste piattaforme. Assertività estrema, contenuti a valanga, dichiarazioni che si accavallano senza sosta e catalizzano l’attenzione in modo ipnotico. Lo scopo- proprio come nelle piattaforme- è non dare fisicamente il tempo al target di riflettere, pensare, esercitare una analisi critica e quindi agire di conseguenza. Mentre le testate di tutto il mondo fanno l’esegesi della sua ultima esternazione, Trump ne ha già sfornate altre quattro, spesso contraddicendo quelle precedenti.

E’ una strategia ondivaga e distruttiva che demolisce la credibilità dell’intera nazione che si trova a dirigere, ma per lui funziona benissimo. L’unico obbiettivo che sembra perseguire in modo coerente (già dal primo mandato, senza contare l’assalto al Campidoglio dei suoi) è infatti il caos- condizione essenziale per la democratura che sembra voler realizzare. La sua comunicazione, totalmente disintermediata e mutuata dalle piattaforme è funzionale a creare confusione, divisione e distrazione dal fallimento prevedibile dei traguardi reali rispetto alle promesse e agli slogan.

Un esempio recentissimo (che domani sarà già dimenticato): l’esternazione pesantissima, di Trump rispetto all’Ucraina (la guerra è colpa di Zelensky!). Si tratta verosimilmente, un modo per distrarre tutti dal sostanziale fallimento dei colloqui con la russia del giorno prima, evento pubblicizzato come decisivo che non ha portato di fatto alcun risultato. il classico decoy, un fuoco di sbarramento il cui shock paralizza chi voglia analizzare e decodificare i risultati reali del giorno prima.

L’idea di base è sempre la stessa: se la dichiarazione di oggi è sempre più forte di quella di ieri, non c’è spazio e tempo per approfondire e ragionare. Ad ogni nuova esternazione, la posta deve salire, e ben preso rischia di arrivare oltre i limiti estremi. La ricerca di un nemico e non può fermarsi, trasformando alleati in avversari. La credibilità politica, economica e diplomatica diventa zero. La narrazione è destinata ad allontanarsi sempre più dalla realtà. Paura e odio sociale sfuggono dal controllo. Nulla di inedito nel mondo della comunicazione se non fosse, per la prima volta, lo stile distintivo e l’unica arma dialettica di un presidente americano. Che con una frase può distruggere decenni di alleanze, equilibri e relazioni internazionali. Di nuovo: caos, l’unico obbiettivo che si possa intravedere oggi in Trump.

Enrico Mattei notoriamente si vantava di usare i giornali come taxi, pagando la corsa. Oggi, usare le piattaforme come taxi per creare realtà alternative funziona ancora meglio ma significa pagare un tassametro che arriva a cifre milionarie in pochi giorni. Stare a bordo per anni e non perdere rilevanza significa disporre di budget faraonici, oppure di potere di scambio ai più alti livelli- che è quello che vediamo abbastanza chiaramente con Trump. Tutte insieme, le sette più grandi piattaforme social e web rappresentano in revenue meno del 2% del totale USA. Pochissimo rispetto ad altri settori, ma abbiamo visto i capi di queste piattaforme fare da vessilli (e a volte vassalli) dello show trumpiano.

Il potere sovradimensionato di queste piattaforme non si basa sulla forza economica ma sulla conoscenza e analisi dei target, la capacità di creare e presentare narrazioni alternative alla realtà diverse per ogni utente, con il risultato di far agire di pancia milioni di persone contro il loro stesso interesse. Quando la tua proposta politica non esiste se non in una realtà parallela, hai bisogno di strumenti per far vivere i tuoi elettori in una realtà del genere e mantenerti rilevante. In questo, lo stile comunicativo trumpiano non è così diverso da quello dei movimenti populisti europei, e da quello del cremlino, e nell’economia delle piattaforme queste realtà comunicative sono probabilmente più vicine e contigue di quello che si vede da fuori.

Quali contromisure comunicative si possono attuare rispetto ad una strategia così distruttiva?

Una prima risposta è che il chiasso è sempre a vantaggio di chi lo crea, mentre il silenzio rischia di renderlo irrilevante.

Un esempio positivo è quello offerto dalla Danimarca che di fronte alle esternazioni di Trump sulla Groenlandia ha scelto, strategicamente, il no-comment invitando i parter europei a fare altrettanto. Dal giorno dopo, Trump ha cambiato argomento, la rilevanza del suo discorso di colpo ha perso trazione e di quella cosa non si è quasi più parlato. Tornerà all’attacco con mezzi più concreti? Anche se fosse, averlo silenziato ed essersi presi il tempo di reagire sarà stato comunque la migliore opzione. Se era solo una sparata, ancora meglio.

Il deplatforming (letteralmente: togliere il podio da sotto i piedi) è la contromisura d’elezione per chi vive molto di visibilità e poco o niente di risultati. Quando Twitter (ancora non nelle mani di E.M) chiuse l’account di Trump fu un’azione plateale di deplatforming. La rilevanza di Trump crollò a tal punto che fu costretto a creare un suo social (non particolarmente di successo) e infine ad allearsi con il nuovo padrone di Twitter, pardon, X. Creare una piattaforma da zero non è per nulla facile, neanche per lui.

A medio termine, nel contesto di rapporti meno collaborativi con gli alleati di un tempo, l’Europa potrebbe (secondo me dovrebbe) anche valutare misure draconiane per limitare l’influenza delle piattaforme e dei troll. In caso contrario, milioni di elettori continueranno sempre più a votare e agire contro il loro stesso interesse, convinti da notizie false e spesso ridicolmente assurde create a tavolino e diffuse a pagamento sulle piattaforme social.

L’ identificazione obbligatoria degli utenti che aprono un account (non necessariamente i dati sarebbero pubblici) sarebbe un primo passo, anche se parziale. Molto meglio sarebbe imporre alle piattaforme un diverso modello di business, basato sull’iscrizione a pagamento e non sulle inserzioni. Ma quella è un’altra storia.

I PERICOLI del POMPELMO.

Il pompelmo è usato come antinfiammatorio naturale ed è ricco di vitamine. Ma può essere molto pericoloso. Ti spiego perché e cosa fare per evitare gravi rischi per la salute.

I gatti sorprendono ancora

Lei è Gatta Iva ed è una Calico.

Tra i tanti adorabili colori dei gatti, la variante “tartaruga” (macchie arancione e nere) e quella a tre colori chiamata Calico si ritrovano quasi esclusivamente nelle femmine e per questo attirano da sempre la curiosità degli appassionati e dei genetisti. Due studi recenti gettano finalmente una luce su questo fenomeno, con risultati che non solo sorprendono gli esperti ma potrebbero anche aiutare a comprendere malattie ereditarie e rare degli esseri umani e spiegare meccanismi genetici ancora poco esplorati. Il mio articolo per Le Scienze, dove ho avuto anche il piacere di intervistare il vecchio amico e collega Alfredo Brusco dell’Università di Torino.

Davvero il freddo fa male?

Se hai una Mamma Italiana sei stato probabilmente coperto da strati sovrapposti di lana, kevlar, tungsteno e molibdeno perché altrimenti “ti prendi una polmonite fulminante”. E oggi che sei grande forse oggi nel tuo appartamento c’è la temperatura di un forno.

Davvero il freddo fa male? E se invece fosse il contrario? Risponde la scienza.

Una AI può vincere il Nobel? (la risposta non è ovvia)

“L’intelligenza artificiale può essere un rischio per la ricerca” è il titolo di un recente articolo del Sole24Ore che riporta un’intervista a David Gross, premio Nobel per la Fisica nel 2004. “L’intelligenza artificiale -dice Gross citato nell’articolo- per quanto potente e affascinante, si muove su un terreno completamente diverso: non osserva, non verifica, non replica (…) L’Ia si limita a calcolare la risposta più probabile, pescando da un mare di dati preesistenti, senza cercare la verità”.

Credo che questo pensiero di Gross sulla AI (forse condiviso da molti scienziati) rifletta solo parzialmente la realtà e lo dico con un certo rammarico antropocentrico.

Sono d’accordo che l’AI, così come la conosciamo oggi, è piuttosto in antitesi con il metodo scientifico, e spiegherò più avanti perché. Ma credo sia ingenuo affermare che una AI non sarà in grado tra poco di generare conoscenza ed elaborare teorie e ipotesi scientifiche originali. Lo faranno quasi certamente, ma senza necessariamente seguire il metodo scientifico come lo conosciamo noi.

Se vogliamo evitare di essere antropocentrici o peggio mistici, bisogna accettare che la “creatività” è un fenomeno complesso che mescola conoscenza preesistente, esperienza e processi organici (cerebrali) ed è quindi potenzialmente duplicabile un giorno da sistemi artificiali. Le reti neurali si ripromettono di emulare il processo cognitivo umano. Oggi sono rudimentali, domani potrebbero essere indistinguibili dalla creatività umana, e potrebbero anche superarla. Difficile immaginare che l’intelligenza artificiale non riesca a farlo, a meno appunto di non volersi aggrappare disperatamente a qualche dogma.

Secondo l’esperto di AI Nello Cristianini, ad esempio, la cosa più verosimile è che queste macchine possano diventare creative a modo loro, seguendo strade molto diverse dalle nostre per risolvere problemi ( lo spiega molto bene nel suo libro La Scorciatoia che consiglio caldamente di leggere).

Tuttavia, per come è concepita e funziona non possiamo sapere come un’intelligenza artificiale è arrivata alla soluzione: c’è una “black box” (così si chiama in gergo) che non è forse dissimile da quello che succede quando noi, umani, ragioniamo e impariamo: come sei arrivata/o a pensare quello, a farti piacere quell’altro, a imparare quella lingua da piccolo? Non lo sai, o meglio, sai che qualcosa di molto complesso è successo nel tuo cervello ma non accedi ai dettagli. Su questo aspetto la AI, come la conosciamo oggi, è in antitesi con il metodo scientifico.

Una base del moderno metodo scientifico è che una teoria debba avere caratteristiche di falsificabilità, cioè gli altri devono essere in grado di metterla alla prova e, eventualmente, di smentirla. E’ il contrario della black box, direi perfino un sistema sociale per ovviare alla black box umana. Se vuoi rientrare nei canoni scientifici, mi devi sempre descrivere cosa hai fatto, come l’hai fatto, in modo che tutti lo possano riprodurre e verificare. Il ciarlatano che si sveglia la mattina con la cura dei tumori rifiutando lo scrutinio degli esperti è una black box che non ha spazio, giustamente, nel pensiero scientifico.

Ma il metodo scientifico è una creazione umana calibrata per il nostro processo cognitivo, per la nostra cultura e limiti biologici, è il sistema migliore che abbiamo NOI.

Alle macchine probabilmente tutto questo non servirebbe: seguirebbero comunque le loro strade arrivando al risultato, magari per forza bruta. Le AI “scienziate” forse un giorno potrebbero prosperare anche senza di noi. Se il nostro standard è la revisione tra pari (peer review) è verosimile che le macchine, evolvendo, possano elaborare un sistema di verifica analogo che coinvolga altre AI (tra pari, per definizione), tagliando fuori gli umani. Perché mai affidarsi alla mente umana, con i suoi bias e limiti, per verificare teorie che magari non riesce neanche a concepire? Per una AI futuribile che indaghi la natura, avere a che fare con colleghi umani sarebbe probabilmente un ostacolo, peggio che doversi caricare qualche impiastro di studente.

Perché le macchine intelligenti possano entrare nel ciclo (tutto umano) del metodo scientifico- e perché tutto ciò non diventi una distopia per noi- dovranno forse essere programmate e concepite per tenere aperta una finestra nella black box, anche a scapito della loro efficienza. Dovranno essere in grado di spiegare agli umani le loro “idee” e conclusioni, formalizzarle in un linguaggio che sia per noi comprensibile, così che potremmo verificarle.

Dovranno essere oggetti che arrivano alla soluzione senza pensare come gli umani ( è la loro forza, che ci piaccia o meno) ma allo stesso tempo in grado di ragionare con noi, e piegarsi al metodo scientifico, anche solo per mostrarci come ci sono arrivate.

Sarà possibile? Riusciremo a concepire questo tipo di IA?

© Sergio Pistoi

MAGA: Make Astrology Great Again!

La mascherina FFP2 è una di quelle invenzioni che dovrebbero piacere a tutti: economica, tecnologica (non sembra ma lo è), priva di effetti collaterali, niente farmaci, protegge dalle infezioni aeree in modo altamente efficace e permette lo svolgimento delle attività quotidiane anche durante un’epidemia.

Perché allora, nel mezzo della più grande pandemia del secolo (ma ce ne saranno altre peggiori, non temete) abbiamo visto gente inveire violentemente contro le innocue e utili mascherine? Perché tutto fa brodo come pretesto per dividere, creare polarizzazione e cercare di capitalizzare su di essa, anche una mascherina. I movimenti no-mask, nati negli USA e da noi scimmiottati da Salxxni e simili, sono stati l’avanguardia dello sciacallaggio politico e comunicativo legato al COVID-19, Ne ho già parlato molte volte durante la pandemia.

La strategia è talmente brutale che cascarci sembra quasi puerile: gli spin doctor di certi movimenti passano praticamente la giornata a sperimentare sui social pretesti per polarizzare, creare divisioni, confusione. Se questi memi tossici attecchiscono, diventano un ottimo sistema per creare artificialmente una minoranza scontenta (no-mask, no-vax, no-sticazz) di cui ti fai portavoce politico, ma le cui istanze sono appunto create in laboratorio, non vere esigenze dal basso. Queste ultime , le istanze vere, sono poche, ben note, già appannaggio tradizionale di altri partiti, e soprattutto sono difficili da accontentare perché richiedono soluzioni reali e non memi.

I movimenti no-mask, come i no-xy che seguiranno, sono creature politiche, gonfiate dai media (anch’essi in cerca di polarizzazione) ad uso e consumo di strati sempre più imponenti di analfabeti funzionali, che abbiamo o meno la laurea in tasca.

A fornire la base pseudo-scientifica a quel movimento è stata la famigerata Great Barrington Declaration, un documento dell’ottobre 2020 privo di referenze e prove scientifiche, nato sotto l’egida del think tank ultra-liberista American Institute for Economic Research, che incitava a evitare lockdown e perseguire l’infezione naturale per inseguire una altrettanto fantomatica e immunità di gregge. Un’idea delirante e fallimentare anche alla luce di quello che abbiamo visto durante la pandemia e anche oggi, dove nuove varianti virali continuano a circolare perfino tra la popolazione pluri-immunizzata e vaccinata. Una bischerata ridicolizzata da qualunque ricercatore e biologo(a) degno(a) di questo nome, ma che portava la firma di professoroni dell’ Ivy League come Jay Bhattacharya (Stanford), Sunetra Gupta (Oxford), Martin Kulldorff (Harvard, verrà successivamente licenziato).

I tre luminari si distinguono per la frequentazione di ambienti di ultra destra trumpiani, dove faranno carriera, e per le posizioni contrarie al controllo dell’epidemia, alla vaccinazione dei bambini, all’obiezione all’uso delle mascherine e simili amenità. Quello straccio di documento, menzionato a pappagallo e mentula canis da milioni di troll e decerebrati sui social, cancellato in migliaia di esemplari dalle mie bacheche e da quelle di chi si occupava seriamente della questione, ha offerto (su gentile richiesta, come avrete capito) la base “scientifica” e ideologica all’intera galassia trumpiana per cavalcare il negazionismo, creare polarizzazione dall’aria fritta e approfittare cinicamente di una popolazione disorientata e spaventata e dei morti che si accumulavano. Parliamo dei giorni in cui gli USA marcavano record drammatici di vittime del virus, mentre Trump, presidente, litigava con Fauci e suggeriva di bere varechina contro il Covid. Trump con il Covid che per lanciare il suo messaggio saliva nell’auto presidenziale senza mascherina.

Oggi i vecchi favori vengono ricompensati. Trump ha oggi nominato uno dei firmatari di quel documento, Jay Bhattacharya, a capo degli NIH, il più importante centro di ricerca pubblica del mondo, e soprattutto il maggiore distributore di fondi per la ricerca statunitense. Chiunque faccia ricerca biomedica negli USA prima poi fa domanda per un grant NIH. Chiunque si occupi di biomedicina nel mondo conosce l’impatto degli NIH nel sistema della ricerca medica globale.

Dopo il ministero della salute in mano al complottista Kennedy, il più grande fulcro di ricerca americana, e mondiale, è usato come premio per un amico del vincitore, un sostanziale negazionista, latore di teorie pseudo-scientifiche. Guai se alla prossima emergenza Trump si ritrovasse con un nuovo Fauci a scuotere la testa e spiegargli la scienza. Meglio uno yes man. Pazienza se poi non ci capisce niente.

Mentre all’orizzonte si profila l’ombra sempre più minacciosa di una nuova pandemia- stavolta di influenza aviaria- che con una letalità (finora registrata) superiore al 50% potrebbe far correre anche il più accanito no-vax a farsi iniettare sieri sperimentali spintonando le vecchiette in fila per il vaccino.

MicroRNA: i “disturbatori” da Nobel

Cosa sono i microRNA la cui scoperta ha valso il Premio Nobel per la Medicina 2024 a Victor Ambros and Gary Ruvkun?

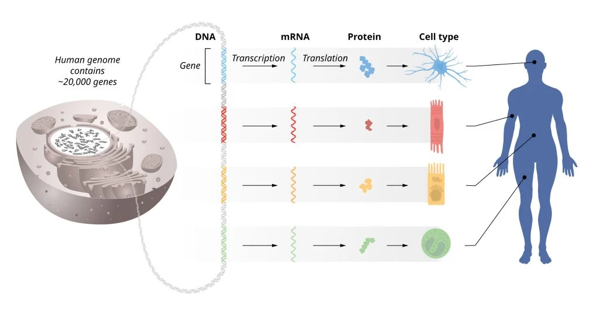

Anzitutto devi sapere cosa è l’RNA messaggero (mRNA): il cugino più famoso e grande dei microRNA, perché è su quello che questi ultimi agiscono.

Domanda personale: se tu avessi un enorme computer in una stanza e dovessi portare un file in un’altra che faresti?

Esatto: lo trasferisci su una chiavetta. L’mRNA messaggero è l’equivalente chimico della chiavetta per trasportare file genetici (informazione) dai cromosomi al resto della cellula, dove i file vengono tradotti, ad esempio, in proteine. Non a caso si chiama “messaggero”. Questo perché i cromosomi sono come uno di quegli antichi computer di una volta che occupavano un’intera stanza: sono pieni di informazione ma sono sono grandi. Un cromosoma è migliaia di volte più grande della più grande apertura che esiste nel nucleo. Quindi da lì non esce, e infatti ci pensano i messaggeri. Ogni mRNA è una copia fedele del pezzettino di DNA che lo codifica, nel senso che contiene la stessa sequenza di lettere. Fin qui siamo nel programma di Scienze delle medie.

E invece i microRNA che sono? Stesso principio: si tratta di chiavette come sopra, codificate dal DNA che sta nei cromosomi, ma molto più piccole (per questo si chiamano “micro”). Per capirci, un microRNA (abbreviato miRNA) tipicamente è lungo qualche decina lettere, un mRNA migliaia.

In un microRNA non ci sono abbastanza lettere perché la cellula ci costruisca una proteina o qualunque altra cosa. Che ci si fa con queste “bricciche” di informazione genetica? A che servono?

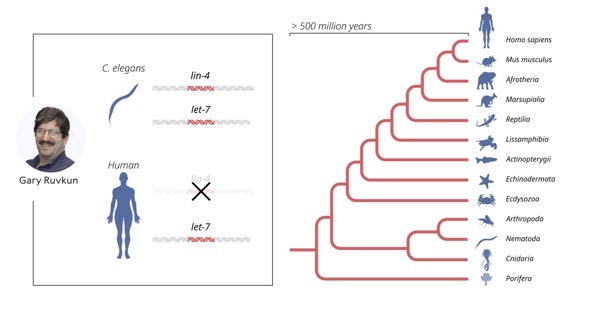

E’ la domanda che a partire dagli anni ’80 si sono fatti Victor Ambros and Gary Ruvkun, i due scienziati americani che li hanno scoperti e oggi sono stati insigniti del Premio Nobel per la Medicina. All’inizio erano solo loro a chiederselo: trovarono per caso uno di questi microRNA la prima volta nel genoma di un verme e diciamo pure che la comunità scientifica non se li ca*ò più di tanto.

Ma non si diedero per vinti e trovarono altri miRNA che erano molto conservati durante l’evoluzione: in pratica i microRNA ce l’avevano tutti, dalle spugne all’Uomo, e quindi a qualcosa dovevano pur servire. La comunità scientifica cominciò a guardarli con più interesse e rispetto e alla fine si è capito qualcosa sul loro funzionamento.

Cosa fanno? La risposta breve è: i microRNA sono i “disturbatori” dei loro cugini più grandi mRNA. Le loro brevi sequenze ricalcano le stesse sequenze che si ritrovano in alcuni mRNA (in gergo: sono complementari ad esse). Quando si parla di RNA e si dice che due sequenze sono “complementari” significa che queste sequenze si “azzeccano” tra loro, formando una doppia elica, mentre l’RNA è a elica singola (anche questo se hai studiato alle medie lo dovresti sapere). E’ una questione chimica, anzi, biochimica.

Quindi, ad esempio: hai un mRNA bello pronto che sta per essere trasformato in una proteina. Ma arriva un microRNA che si azzecca alla sequenza e forma una doppia elica, bloccando tutto. E’ più complicato di così, ma ti dà un’idea di come i microRNA fungano da modulatori dell’attività degli mRNA, e quindi dei geni che li codificano. E’ un altro modo ingegnoso che l’evoluzione ha escogitato per aumentare la complessità del genoma, usando però sempre lo stesso macchinario: quello che produce gli mRNA produce anche i microRNA che all’occorrenza modulano il loro funzionamento.

Perché Nobel per Medicina e non Chimica? Perché si è scoperto che quando i microRNA sono difettosi, sono guai. Questi pidocchini del genoma modulano infatti fenomeni fisologici e patologici importantissimi ,tra cui i tumori.

Ora sai tutto sui microRNA!

No, non è vero. Ora conosci un miliardesimo di quello che potresti sapere (io che faccio il Biologo molecolare da 30 anni ne so forse un millesimo). Ma almeno puoi convincerti che in un minuto si impara tutto perché oggi è così, e poi stasera puoi fare bella figura con gli amici.

© Sergio Pistoi